若い力”特別対談”とは

「若い力」とは、神戸青年会議所の活動や理事長の想いを発信する機関誌です。

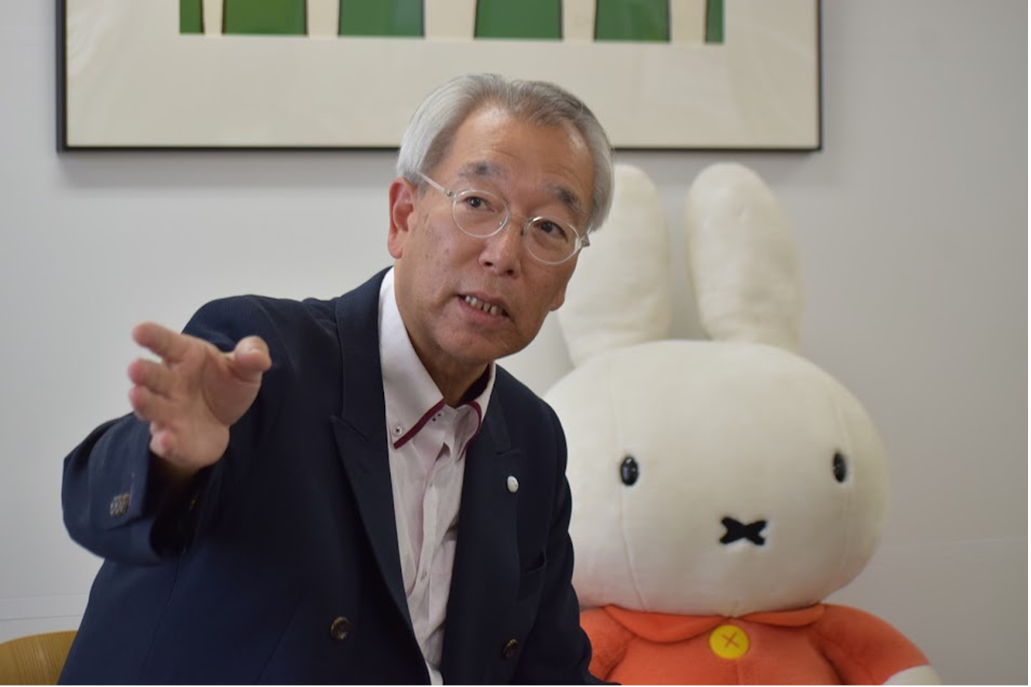

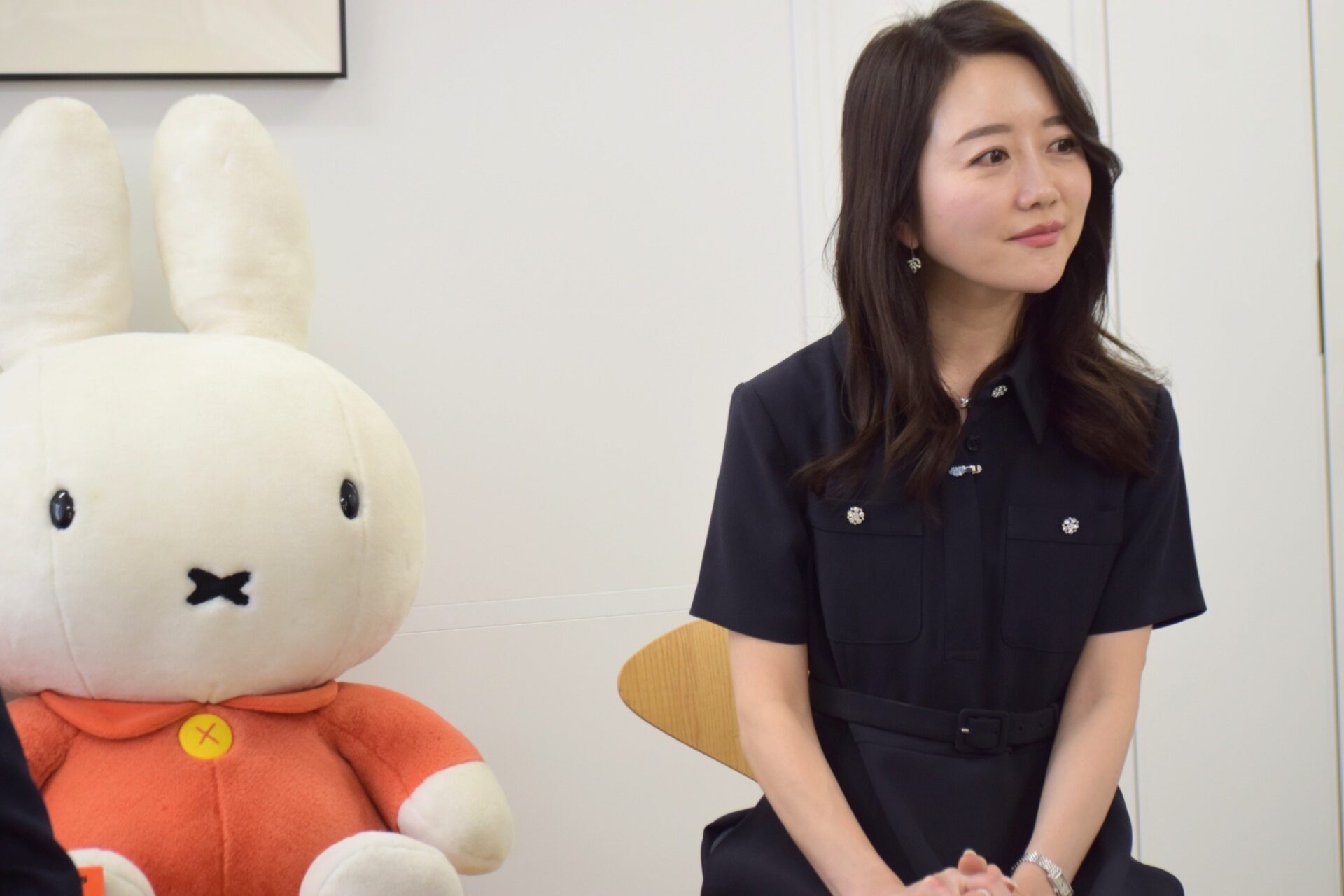

2025年度最初のゲストは株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン 代表取締役社長 鐵田昭吾様です。

上根理事長:鐵田社長、はじめまして。本日は幼い頃から大好きだったキャラクター・ミッフィーのライセンサーである御社へお邪魔し、とても嬉しく思います。

私たち神戸青年会議所は、明るい豊かな社会の実現をめざして活動を展開している青年経済人団体であり、単年度で役職が交替する組織体制になっています。本年度は、スローガンを「Captivate ~世界に誇れる神戸へ~」と掲げており、この言葉には「人の心を惹きつけるまちへ、人へ」という願いを込めています。

時代が変わっても世界中で愛されるミッフィーというキャラクターのシンプルな中にある人を惹きつける要素、それにまつわるストーリーをお聞きしてみたいと考え、今回対談の機会をいただきました。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

鐵田 代表取締役社長(以下T)

上根 理事長(以下K)

Profile

鐵田 昭吾(てつだ しょうご)

株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン 代表取締役社長 。

オランダの絵本作家ディック・ブルーナ氏が生み出したキャラクター「ミッフィー(うさこちゃん)」の日本国内におけるブランド展開を担う中心人物。ブルーナ作品の理念である「シンプルで奥深いデザイン」「子どもたちへの優しいまなざし」を日本に伝えるべく、長年にわたり商品企画、ライセンス管理、文化交流事業に従事。ミッフィーの絵本やグッズだけでなく、全国各地での展示会、絵本イベント、社会貢献活動などの監修・管理も手掛けている。

近年は、2025年大阪・関西万博において、ミッフィーをオランダパビリオンの公式キッズアンバサダーとして登用するなど、日本とオランダをつなぐ文化的架け橋としての役割を果たしている。

ディック・ブルーナ氏の哲学を、丁寧に日本の子どもたちやファンへと伝え続けている。

1 ブルーナからディック・ブルーナ・ジャパンに至るまで

K:まずは、鐵田様ご本人のキャリア形成からお伺いしたいのですが、現在までの転機やどのような想いで現職に就かれたのか教えていただけますでしょうか。

T:1985年大学卒業後、コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド(自動車・エレクトロニクスなどの輸入・販売を中心に展開する商社)に、新入社員として入社しました。海外の文化やいいものを日本に導入する仕事をしたいと思い、商社への入社を希望していたからです。

ディック・ブルーナに関わったきっかけとしては、同社(コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド)がその仕事を請け負っていたからです。高級車のプロモーションを担当しているチームがディック・ブルーナの仕事にも携わっており、80年代の後半に担当者がディック・ブルーナの部門もビジネスになると考え、コーンズから切り取って独立しました。

(独立後)90年代以降に少しずつブルーナの仕事が成長する過程で、スタッフの増強が必要ということで私にも声がかかりました。しかし違う業務を担っていた当時の私は、すぐには決断することができなかった。そんな時、たまたまディック・ブルーナの展示会のチケットをいただいたんです。

そこで出会ったブルーナの世界観に魅了され、甚く感動しました。そして、1999年の春からディック・ブルーナの仕事へ転職することを決めました。入社して6年後に前任者が退くこととなり、後任として会社業務を引き継ぎ、現在のディック・ブルーナ・ジャパンを立ち上げました。

K: 転職の決め手になったのは、作品に感銘を受けたからというのが素敵ですね。形あるものを取扱うことは、まずはその世界観に惚れ込んでいることがとても大切だと思います。私も社業で機械式時計やジュエリーなど多くの輸入製品を取り扱っていますが、常々製品に込められる想いやバックストーリーを理解することを心がけています。

T:(転職のきっかけとなった)展示会に行った時、自分自身も感動していましたが、周りの方々が展示を見ながら「かわいい」と純粋に喜んでいる姿を目にして、こんな風に人々に感動を与えられる世界は素晴らしい、ビジネスとして携わることができるのはとても素敵だなという気持ちになりました。

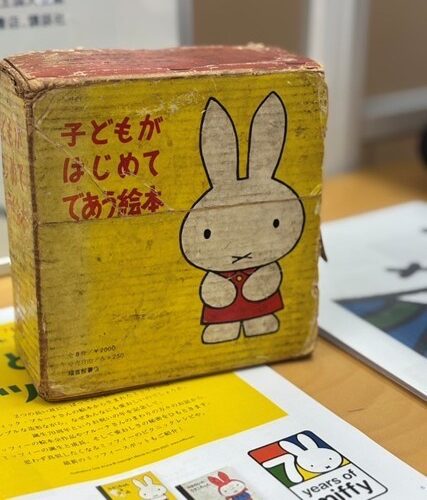

K:そんなディック・ブルーナの代表作品であるミッフィーは、1955年に最初の絵本が出版され、今年で70周年。誰もが子どもの頃に一度は見たことがあるミッフィーは、ミニマムなデザインながらどこか規則性があり深みがあると感じます。

特に絵本に使用する色には強いこだわりが詰まっていて、ブルーナカラーと呼ばれる6色で構成されていると聞きました。ブルーナが厳選した6色には、どんなこだわりがあるのでしょうか?

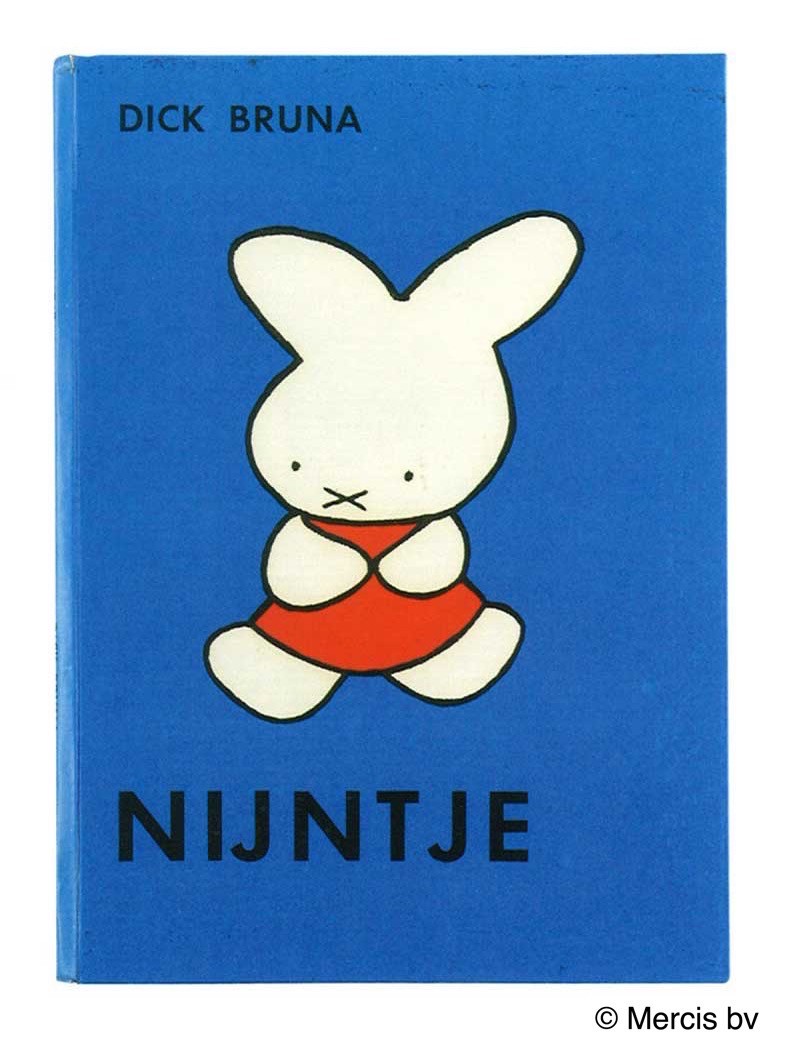

T:沢山のこだわりがあります。ブルーナカラーの今のスタイルは大きくは4色あるいは6色で構成されています。これは試行錯誤の末にブルーナ氏が辿り着いたカラーリングで、現在も絵本の一部の商品ではこのカラーが使われています。1960年代の作品は手塗りで、色ムラも残っていますが、その後、色の調和を見ながら選びぬき、ブルーナカラーが完成しました。

K:こちらのオフィスには実に沢山の作品がありますが、表情や耳のひらき方などに微妙な違いがあり、長い年月を経てミッフィーのイラスト自体もさまざまな変遷を遂げてきたのだろうなと感じます。

T:そうですね。1955年に出版された初版のミッフィーは実は正面を向いていなかったのです。ある日ブルーナ氏が自分の子どもに絵本の読み聞かせをしていると、子どもたちの熱い視線がまっすぐに絵本に向けられていることにハッと気が付きました。

そのとき彼は、「ちゃんと(子ども達の目を)見つめ返してあげないと」と強く感じた。そこから、ミッフィーの目線を正面向きにして「ちゃんとあなたを見つめ返している」というメッセージを込めるようになりました。

K:多くの人々に愛されてからも、常に最良を追い求めておられたのですね。

T:一番良い絵を追求し、気づいたら現在に至っていたというところでしょうか。絵だけではなく、絵本自体にも改良を加えています。長方形を正方形に、見開きの両方が絵であったものは一方を絵、もう一方を文字にするなどして、現在のスタイルを確立していきました。

K:今年はちょうど誕生70周年ということで、全国各地で展示会が実施されており、ミッフィーの変遷を見ることができるチャンスですね! 70周年を迎えられた想いや、今後の展望を教えていただけますか。

T:70周年ということで、「ミッフィーって70歳なの?」とよく言われますが、そうではありません。あくまで1955年に絵本の初版を発売したので、今年が70周年で、ミッフィーは「永遠の子ども」。ずっと永遠の子どもとして、皆様から愛される存在であってほしいと願っています。

2 社会・地域貢献について

K:冒頭でお伝えした通り、私たち青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」をめざして地域で運動や事業を展開する青年経済人団体です。昨今は企業の社会貢献活動も活発ですが、ディック・ブルーナ・ジャパン様は企業として何かの社会・地域貢献に携わっていることはありますか?

T:例えば、子供たちを児童労働から守る活動や骨髄バンクのドナー登録活動のロゴにブルーナ氏のイラストを採用していただいています。

K:私の住む神戸は1995年に阪神淡路大震災が発生し本年で30年の節目を迎え、今年は防災・減災に関する事業や取り組みを推進しています。2011年に東北地方で発生した東日本大震災時にオランダ大使館とディック・ブルーナ・ジャパン様が協働で実施された支援があると伺いました。

T: 東日本大震災では、被害の大きかった場所のひとつに岩手県の釜石という地域があります。釜石には昔、オランダ企業の工場があったそうで、オランダ王国が大使館を軸とした復興のお手伝いをしたいという話が入りました。

オランダという国は治水技術にすごく長けている国なので、はじめはそういった技術面でのサポートを検討していましたが、話し合いを進めていく中で、被災された方々の憩いの場を作るのはどうかという意見が出ました。

そこで「オランダといえばミッフィーですね」というお話になり、釜石の駅前にある商業施設の隣に市民ホールを建設し、その中に皆さんが集まれる憩いの場としてミッフィーのカフェ「ミッフィーカフェかまいし」をつくることになりました。

K:心温まる復興支援の形ですね。ミッフィーカフェかまいしの建物はカラフルで、「色を失った被災地に、彩りを取り戻してほしい」という想いが込められていることを感じます。

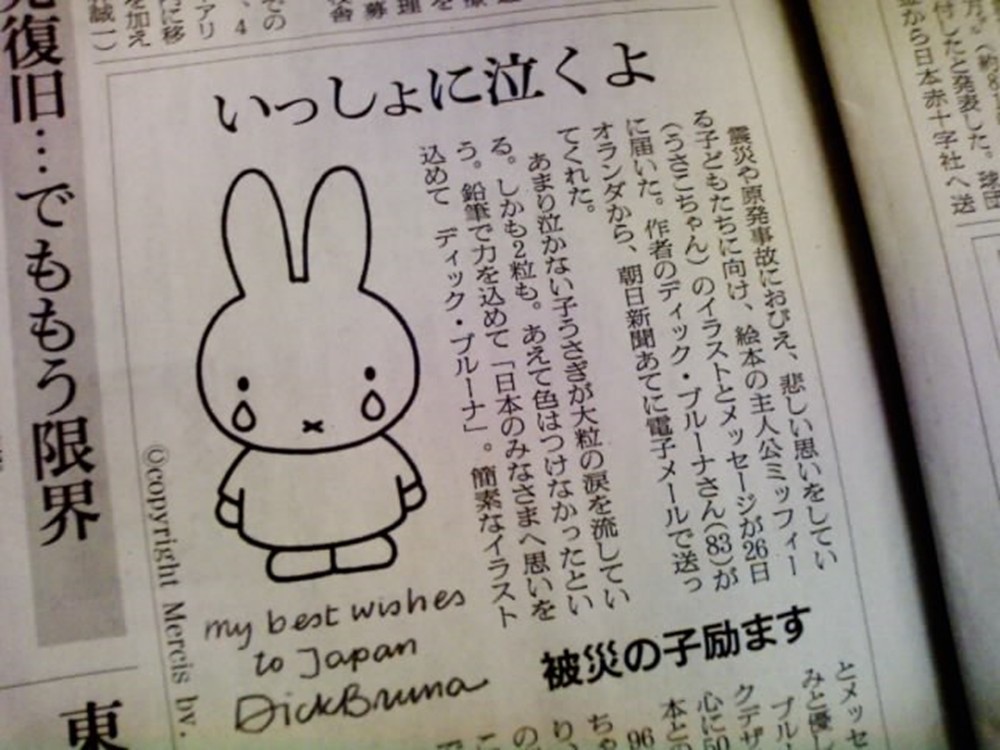

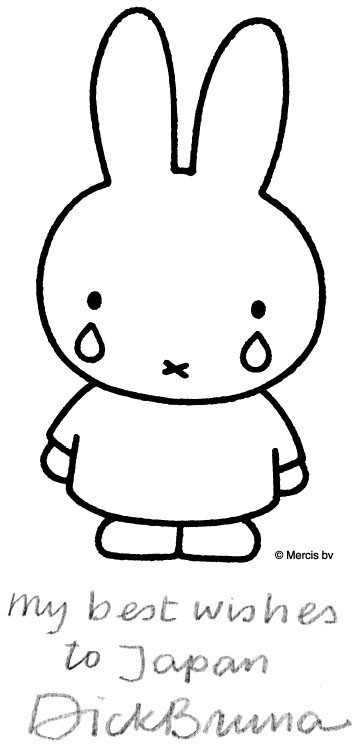

そのきっかけのひとつにもなったという、ある新聞記事に掲載された「涙を流すミッフィー」のことも教えていただけますか。あの絵を描かれた当時のブルーナ氏にはどのような想いがあったのでしょうか。

T:ブルーナ氏は大の日本好きでした。また日本には、ブルーナ氏の描くミッフィーのファンが沢山います。

震災発生当時、ブルーナ氏は報道される被災地の光景をオランダから見てとても心を痛め、何かメッセージを届けたいと思われたようです。

ほどなくして、その想いが一枚の絵に託されて日本へ送られてきました。

K:多くの方々の目に触れる新聞という媒体を通じて、ブルーナ氏の想いが被災された方々に届き、勇気が与えられたことと思います。またその絵を見た被災地以外の方々にとっても、支援の後押しに繋がったのでしょうね。

T:そうですね。ブルーナ氏の想いがどこまで届くか分かりませんでしたが、「皆さんと一緒にいるよ」という気持ちを伝えたかったのだと思います。

3 ブランディングについて

K:次に、ライセンサーという企業の立ち位置に関する質問をさせてください。

最近ミッフィーは、バカラやユニクロなど多種多様な企業とコラボレーションされていますが、ブランディングという観点から、恐らくさまざまなレギュレーションを設けておられると思います。

コラボレーションするパートナー企業を決定される際の基準や、作家の想いや作品のコンセプトについて、どのようにパートナー企業と共有されていますか?

T:まずは契約する前に(キャラクターの)ミッフィーとは、(作家の)ブルーナとは、という部分を紹介し、世界観を理解していただくことから始めます。また、ブルーナが描いた絵を改変しないなどの作品を守るためのレギュレーションがいくつかあります。それをご納得いただけるパートナーと契約しております。

ただ、他社のキャラクターの中には、クライアントのニーズによってポーズを変えたりできるものも多々あるので、我々はビジネスをするのが不器用かもしれません。

K:こだわりがあるからこそ世界観が保たれ、時代が変わっても世界中で愛される現在のブランディングが成り立っているのだと思います。ミッフィーは特に日本のマーケットが大きいとお聞きしましたが、ジャパンとしてはどのようなところを大切にされていますか。

T:独自のブランドや、唯一無二というものがあることを一つの基準としています。唯一無二の製品を提供する企業様とコラボレーションをすることで、ミッフィーファンの方々に喜んでいただけるように、そして、ご期待を裏切らぬよう努力しています。

K:広報発信で気を付けている点や、独自のマーケティング戦略はありますか。

T:難しいですが、ブルーナ氏の想いを考えながら判断します。ブルーナ氏が希望する内容にそぐわないとか、彼はそんなことを望まないだろうな、ということは発信すべきでないと考えています。

4 結びに

K:最後に、ミッフィーが「人の心を惹きつける」ところは何だと思われるかお聞かせいただけますか。

T:「想像の余白を残している」ことです。

ミッフィーには分かりやすい表情はないですが、読み手・見る方によって、「この子は今、悲しんでいるのかな?それとも、喜んでいるのかな?」など、どんな気持ちなのか自由に解釈することができる。

それが人々の心を惹きつける要素の一つだと考えています。

K:「想像の余白を残す」―――とても印象に残る言葉です。

ミッフィーのシンプルな中にある奥深さを実感します。

T: ブルーナ氏の言葉で「Less is more」という言葉があります。

直訳すると「少ない方がより豊かである」という意味ですが、「要素を減らすことによって、より想像しやすくなる」という解釈で使っていたのだろうなと思います。

それが、ブルーナ氏の作品の魅力ですね。

K:ミッフィーの絵本やイラストは、ストーリーのその先が想像に委ねられている。見る人に余韻を残すというブルーナ氏の想いが心に響きました。ブルーナ氏は著名になってからも、出来る限り病気や貧困に苦しむ子どもたちに役立つ仕事を選ばれたといいます。

“自身のできる分野で、世の中の困っている人たちの力になること”

“毎日ライフワークを続けながら、今日よりもっといいものを描くこと”

そんな人柄や想いこそが、時代が変わっても世界中で愛され続けるミッフィーの人々の心を惹きつけてやまない魅力であると実感しました。