2025年度は神戸青年会議所の委員長にもフォーカスし、各委員会での取り組みや想いを伝えます。また本年度のスローガン「Captivate ~世界に誇れる神戸へ~」にもとづき対談を通して「人の心を惹きつける」要素は何かを考えます。

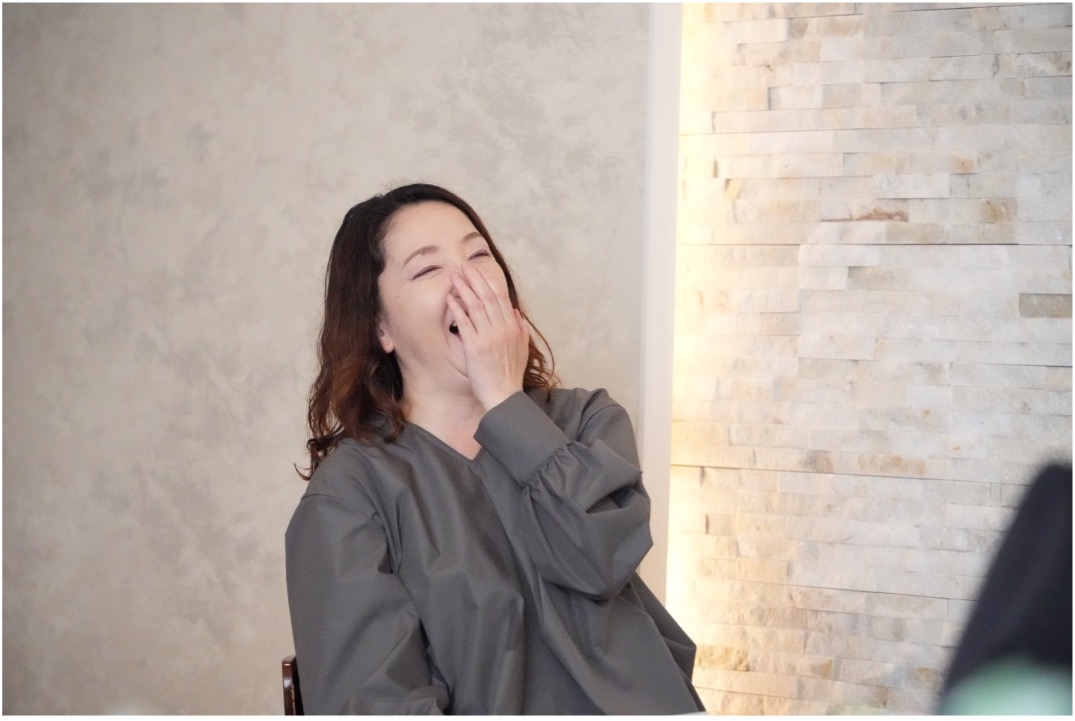

1回目となる今回は、神戸のまちで広く知られており、シビックプライド・メッセージである「BE KOBE」という言葉の生みの親の一員であり、行政の立場からも神戸のまちづくりに多大な貢献をされてきた松下 麻理様をゲストにお迎えします。

「BE KOBE」には震災や困難を乗り越え、支え合ってきた神戸の人々の強さと誇りを、次世代に伝えていこうというメッセージが込められています

「神戸は人の中にある」という松下様の想いと「人」との関係性を重視した事業を展開している神戸青年会議所 委員長4 名との対談の機会となります。

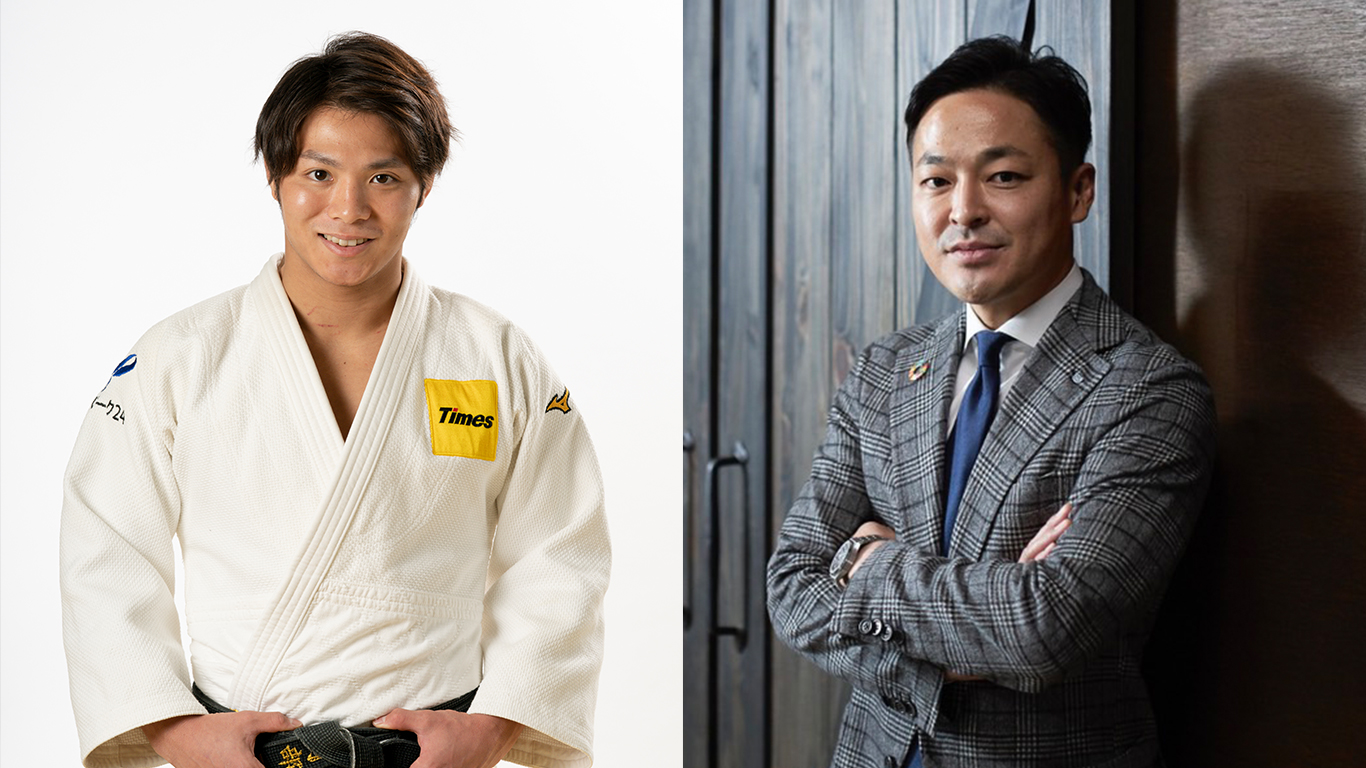

Special Guests

松下 麻理(まつした まり)

2010年、神戸市役所の広報課で5年間務め、その時に「震災20神戸からの発信」というプロジェクトに参加しBE KOBEの誕生に立ち会う。その後神戸市観光局でフィルムオフィスと広報を担当。撮影現場で森山未來さんとお会いし、そのきっかけで2022年から、森山未來さんを含む数名の人たちと共に、北野でArtist in Residence KOBE (AiRK)を運営。現在はAiRKの代表理事をされています

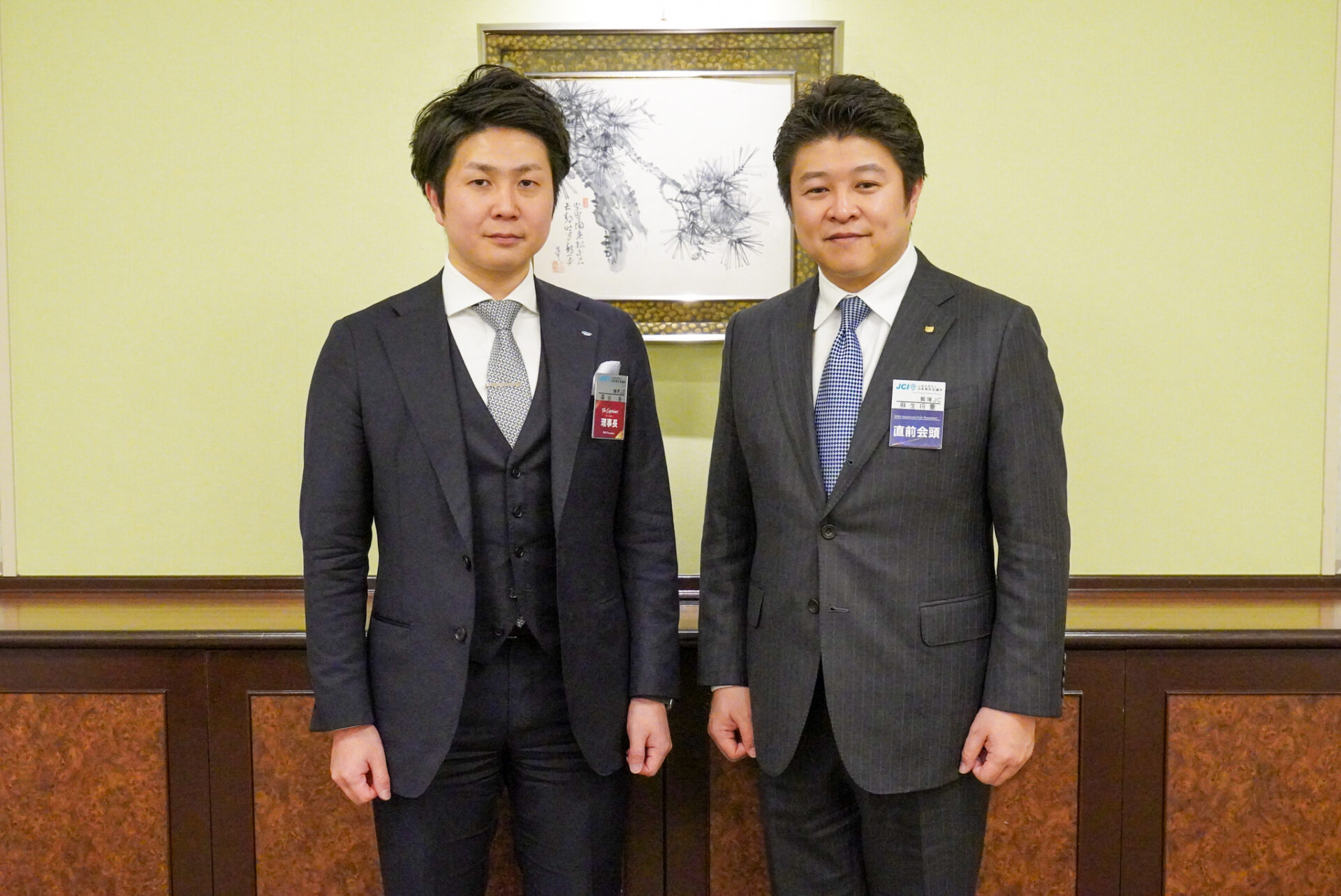

Artist in Residence KOBE 代表理事 松下 麻理(以下:松下)

マーケティング戦略委員会 委員長 河合 孝治(以下:河合)

みなとまつり特別委員会 委員長 藤澤 大樹(以下:藤澤)

リーダー育成委員会 委員長 大瀬良 健一(以下:大瀬良)

対内交流委員会 委員長 森 さくら(以下:森)

国際交流委員会 委員長 髙橋 千秋(以下:髙橋)

人の巻き込みかた・共感作りについて

藤澤: 私は地域活性に繋がる事業を担当しており、神戸青年会議所が主催し、本年で開催24回目を迎える「Kobe Love Port・みなとまつり」という神戸のまちを支える「海」と「港」に感謝をささげる夏祭りの企画を行なっています。みなとまつりへの参加を通じて、海と港の存在を身近に感じていただきたいと考えており、毎年来場者は9万人を記録する事業となります。

このように大きな事業を企画構築する中で必要となる「人の巻き込み方」や、多くの方々への「共感の作りかた」について松下様の見解をお聞かせください。

松下: かつては「ついてこい」というリーダーの言葉に皆が従いましたが、今は個々の価値観が重視され、一方的な呼びかけでは共感は得られません。「BE KOBE」の取り組みも、最初は賛否がありましたが、共感してくれる人々と掲げる想いを丁寧に伝え続けることを大切に考えていました。SNSを通じて注目されるようになったことで認知が広がり、関心を持つ人が増えました。

共感を得るには、想いを持ち続け、地道に発信し続けることが何よりも重要だと感じています。

藤澤: 想いを持ち続けることと継続と発信が大切ということがよくわかりました。

次に、地域の若者や子どもたちが自分たちのまちに愛着をもつには、どのような運動や発信が必要でしょうか。

松下: あるとき、(メリケンパークの)「BE KOBE」のモニュメントがドラマ撮影で汚れてしまい、その際に知人から清掃の誘いがありました。そこから毎月の清掃活動が始まりました。SNSで呼びかけると自然に人が集まり、今もその活動は続いています。義務ではなく、「まちのために少し良いことをしたい」という自発的な想いから生まれたものです。そんな小さな達成感が、今の時代において共感や愛着を育むヒントになると感じています。

藤澤: 義務ではなく、自発的な想いから生まれる行動による達成感が愛着を育むヒントに繋がるということが理解できました。

最後に、シビックプライド・メッセージ「BE KOBE」が誕生した震災20年の節目には、他にどのような企画を考えていらっしゃいましたか?

松下: 震災20年の節目に、震災を知らない若い世代との意識の「断絶」を痛感しました。過去の苦労を語るだけでは響かず、「君たちが必要だ」と主役として巻き込むことが大切です。

震災30年の今(2025年)、能登半島地震などをきっかけに、防災への共通認識が生まれています。「ともに未来の防災を考える」姿勢が重要だと感じています。

未来のリーダーに必要なもの

大瀬良: 私は、地域のリーダーを育成する事業を担当しており、市内の大学生を対象にしたプロジェクトを展開しています。行政の立場から多くの市民活動を見る中で、特に印象に残るエピソードを教えてください。

松下: 神戸というまちは、各地域に核となるキーマンがいて、彼らが本当に楽しそうに活動しているのが特徴です。「まちづくり」を堅苦しく考えるのではなく、「まち遊び」のような感覚で、自分たちがまず楽しむ姿勢が、地域の活気につながっています。

印象的だったのは、淡河町(神戸市北区)でのロケの際の出来事です。住民の方々が自らリノベーションした「淡河宿本陣跡」で撮影クルーに昼食を用意してくださり、しかも振る舞われたのは特製のしし鍋でした。(しし鍋の)猪はその方々が山で獲ってきたもので、地野菜もふんだんに使われていました。温かい炊き出しは本当に喜ばれ、「神戸にはこんな豊かな食文化と地域の力があるのか」と感動した出来事でした。

大瀬良:松下様が考える「未来のリーダー像」とは、どのようなものでしょうか。

松下: 神戸の人は、理屈ではなく「恋」に近い感覚で神戸を愛していると思います。ただし、その「好き」のポイントは人それぞれ。BE KOBEは「神戸であれ」という意味ですが、私が本当に伝えたいのは「あなたが好きな神戸らしい人でいてね」というメッセージです。

だからこそ、未来のリーダーにはまず「自分が神戸のどこを好きか」をしっかり見つめてほしい。そして、その“好き”を原動力に、誰かのために行動する人であってほしい。それが、私の考えるリーダー像です。

大瀬良: 「あなたが好きな神戸らしい人でいてね」素晴らしいメッセージですね。私も学生たちと事業を行う際、「君たちが本当に住みたいまちを、君たちの手で創ることを考えてみて」と伝えているので、想いが同じだと感じ大変嬉しく思います。

松下: 本当にその通りだと思います。自分が心から好きなまちのためなら、頑張ることができる。「もっと良くしたい」「この良さを失いたくない」という気持ちが、すべての原動力になるはずです。

大瀬良: 淡河町のエピソードのように地域社会で主体的に活動する方々の情報は、そのコミュニティの中で留まっていることが多いように感じます。そのような活動を地域へ広めるという点において、行政はどのような役割を担っているのでしょうか。

松下: 行政の役割は主役になることではなく、そうした方々の活動を後押しする「後方支援」に徹するのが理想です。今はまだ十分ではないかもしれませんが、若い人たちが自分たちのアイデアでまちを面白くしていけるよう、そっと背中を押してあげる。そんな関わり方が、これからの時代には求められるのではないでしょうか。

心地よい人間関係とチームの作り方

森: 私は、メンバー同士の交流を促し組織への帰属意識を高める事業を担当しています。

松下様が、人と人との関係性を築く上で、最も大切にされていることは何でしょうか。

松下: 私が若い頃は夜の「飲みニケーション」が主流でしたが、今は「自分の時間を大切にしたい」という人が多いため、私はお昼に1時間のランチを提案するようにしていました。

そのランチでは、3つのルールを設けました。「ネガティブなことは言わない」「人を批判しない」「自分の組織の文句を言わない」このルールのもと自由に話してもらうと、普段は見えない一面や意外なアイデアに出会えることが多かったのです。

時にはネガティブな話題も出ますが、必ず最後はポジティブな話題で締めくくるようにしていました。それがとても大切だと感じています。

森: ポジティブに締めくくる意識はとても大切だと感じます。では、チームで一つの目標を達成するために、最も重要なポイントは何だとお考えですか?

松下: チームにうまくいっていない人がいる時は、必ず理由があります。まずは頭ごなしに否定せず、相手の立場に寄り添い、じっくり話を聞くことが大切です。

私自身も、市役所で広報の仕事を始めた当初、行政の言葉や仕組みに戸惑いながらも、職員の方々の想いを理解しようと努めたことで、信頼関係が生まれ、共に進めるようになりました。

また、「最終的にどんな姿になりたいのか」というゴールをチームで共有することも重要です。「私たちの活動で神戸をどうしたいのか」という未来のビジョンがあることで、メンバー一人ひとりが役割を理解し、同じ方向に進めるのだと感じています。

森: うまくいっていない人の「理由」に歩み寄ることが重要ですね。その人がなぜチームに馴染めていないのか、その理由を聞き出し、歩み寄ることができる交流事業を実施していこうと思います。

言葉の壁を越える国際交流

高橋: 海外姉妹JCとの交流や、地域社会における国際交流事業を担当しています。まず、「BE KOBE」を日本語ではなく、英語で表現されたのには、どのような意図があったのでしょうか。グローバルな視点からの想いがあればお聞かせください。

松下: 神戸には、海外にルーツを持つ方々も多く暮らしています。そうした国際色豊かな方も含めて、すべての人に「神戸らしい人であってほしい」というメッセージを届けたかったのです。そのため、英語での表現を選び、ネイティブスピーカーによるチェックも経て、世界中の人々に伝わる言葉にしました。

高橋: 多様性を受け入れる神戸ならではの想いが込められているのですね。

松下様は現在、海外のアーティストを受け入れる活動もされているそうですが、詳しくお聞かせいただけますか。

松下: 「アーティスト・イン・レジデンス」として、国内外のアーティストに滞在と制作の場を提供しており、現在はスペイン、フランス、イタリアから来たアーティストたちと寝食を共にしています。

1ヶ月も過ごすと皆が神戸を好きになり、特に「人との距離感がちょうどよくて居心地がいい」とよく言われます。他の都市では疎外感を感じることもあったそうですが、神戸では自然にまちの一員として受け入れられていると感じるとのこと。それを聞くたびに、神戸の魅力を実感しています。

高橋:それは嬉しいお話ですね!

私たちの委員会では今年の夏、高校生を対象とした国際交流事業を計画しているのですが、「国際交流とは何か?」という根本的な問いにぶつかっています。松下様にとっての「国際交流」とは、どのようなものでしょうか。

松下: 国際交流は難しく考えなくても大丈夫だと思います。以前、海外アーティストと「一人一品、母国の料理を持ち寄るパーティー」をした際、一緒に料理を作って食卓を囲むことで、言葉以上に心の距離が一気に縮まりました。料理は文化や歴史を知る良いきっかけになります。

もし私が国際交流の場をつくるなら、まずは「対話」から始めます。英語が苦手でも、「もう少しゆっくり話して」と正直に伝えれば、相手は必ず応じてくれます。翻訳アプリも活用できますし、大切なのは完璧な言葉より「伝えたい」「理解したい」という気持ちだと思います。

高橋: 相手に歩み寄ってもらう勇気、まずは伝えようとすること。その姿勢を大切にしたいと思います。

結びに

河合: 松下様との対談を通じて、人の心を惹きつけるために大切なことは「想いを持ち続け、丁寧に伝え続けること」だと改めて気づかされました。

共感は一朝一夕では生まれず、地道な発信と誠実な姿勢が、少しずつ人を惹きつけていくのだと実感しました。

また、「自分がどこに心を動かされるか」を起点に行動するリーダーの姿勢や、相手に寄り添い、対話を重ねるチームづくりの在り方、言葉を超えて心を通わせる交流の本質など、どの場面においても「人と向き合う真摯な姿勢」が必要なのだと考えます。

多様な人々の心を動かし、明るい豊かな社会を実現するために取り組む我々神戸青年会議所にとって、とても貴重な機会となりました。

本日の対談を活かして今後の事業を展開してまいります。